No deberíamos engañarnos respecto al futuro de la web. Hay que mirar con un poco de perspectiva respecto cómo el ecosistema de la información ha ido evolucionando a lo largo de los años tras la promesa del acceso universal y gratuito a la información. En la década de los 90, conectarse a la Web estaba reservado a unos pocos y no digamos publicar contenidos en ella. A principios de los 2000, la propuesta era que cualquiera podría generar sus propios contenidos, se constituiría una inteligencia colectiva dentro de lo que se denominó la Web 2.0. En la primera década del siglo XXI, el Social Media supuso un terremoto respecto a la rapidez en que la información se transmitía y se priorizaba y nos fuimos acostumbrando a los términos trending topic o viralización. Parecía que por fin la opinión pública no iba a ser tan maleable e influenciable, que iba a saber consumir información y determinar qué fuentes de información podrían ser fiables y cuáles no. Pero según pasaron los años, todo ello cayó como un castillo de naipes.

Las Fake News y el escándalo de Cambridge Analytica nos hizo caer la venda de los ojos según ciertos intereses y la publicidad iba integrándose en el ecosistema. «Podremos vivir con ello», pudimos creer, pero parece que la baraja se rompe del todo y en diversos frentes a la vez.

Como siempre sucede, los grandes cambios aparecen como pequeñas grietas por los que se filtra el agua rompiendo toda la estructura y haciendo colapsar toda la estructura anterior. Lo que nos conduce hacia el escenario ya admitido por Google de que la web abierta está en rápido declive (aunque posteriormente haya puntualizado esa afirmación) y que sólo se entiende si nos alejamos unos pasos y contemplamos el escenario desde una perspectiva amplia.

Desde aquí, ya hemos apuntado algunas señales de este gran cambio, pero hay otros puntos que debemos considerar para complementar el análisis:

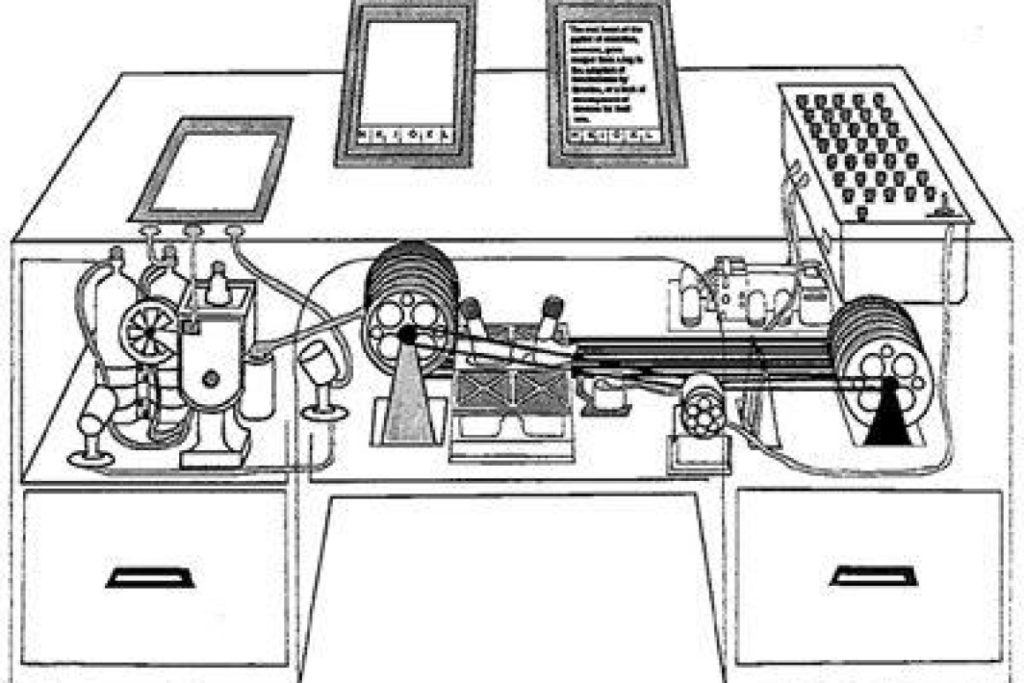

- Concentración de tráfico. La mayoría del tráfico de la web se concentra en unas pocas empresas como Google, Amazon (AWS), Meta (Facebook) o TikTok. Estas grandes empresas que concentran el 50% del tráfico de la Red deciden qué se ve, cómo se ve y cómo se monetiza. Esto provoca un desequilibrio respecto a otros agentes de la Red.

- El fin del hiperenlace. La tendencia de consumo de información tiende hacia el contenido encapsulado (reels, vídeos, memes, capturas de pantalla…) Lo que socava el origen mismo de la red como agregación de enlaces de contenido.

- Publicidad y rastreo. El esfuerzo que están llevando a cabo las grandes plataformas de redes sociales a la monetización de la actividad de los usuarios provoca que estos tiendan a desconfiar del uso de las mismas. Esto menoscaba el uso de la red como un espacio público de debate y de intercambio de ideas.

- Costos de infraestructura. Durante el apogeo de la blogosfera, era relativamente sencillo y barato abrir un lugar de publicación. Sin embargo, la complejidad de mantenimiento de estos sitios ha aumentado, así como tratar de posicionar los contenidos.

- IA Generativa. Ya abordado anteriormente en este blog, la IA en las búsquedas de usuarios es un game changer en todo el ecosistema de información que puede conducir a un cambio relevante respecto a la publicación y consumo de información.